私が初めてお茶に出会ったのは、二十歳を少し過ぎたころでした。

あるお寺の前を通りがかったら、月釜という案内を見つけました。何方でもどうぞ、お茶召し上がりください。

興味を覚えて受付に行くと、会員様ですかと聞かれました。違うと答えたら、500円の会費をお支払いいただければ、おはいりいただけますとのこと。いわゆる、大寄せの茶会です。一席40名くらいでした。

なにもわからないので、前の人について行って、真ん中あたりに座りました。

すると鉢に入ったお菓子が運ばれてきて、お菓子をどうぞと言われました。そして、あっ、そうだ、なんか紙にお菓子とるのだっけ? もちろん持ち合わせのない私は、あわてて隣の方にそのことを告げて少し分けていただきました。お菓子をとろうとしたら、隣の方は、まだ早い、点前がはじまってからよと。でも、お菓子を運んでこられた方が、お菓子をどうぞとおっしゃったのに・・・?

お茶って、おかしなところがありますね。何も知らないと、恥をかいたり、気まずい思いをしたり。

そこで、お茶が嫌いになる方が多くいらっしゃいます。私もすごく緊張して、冷や汗がでるし、しびれが切れて足は痛いし、なんでこんな思いをしないといけないのかと、嫌いになりそうでしたが、お茶とお菓子の美味しさに魅かれて、25歳でお茶の稽古を始めました。

24歳でイギリスのロンドンで一年ほど遊学していました。大英美術館で日本のコーナーの展示の素晴らしさに感銘を受けて、日本の美や精神性に改めて気づきました。

こんなところで、うろうろしている場合じゃないと、トランク一つの荷物をまとめて帰国。すぐに、お茶を習い始めました。

決まりごとが多くて、なんか芝居のセリフみたいなことをいったり、お辞儀ばっかりしたり、点前の稽古は、なんでこんなことするのかなあと疑問がいっぱい。質問しても、昔からきまっているとのことで・・・。

五年くらいたった時に、師匠から、茶事というのがあるので、あなたも参加しませんか?とお誘いがあって、有名料亭での茶事に行く機会がありました。何もかも目新しくて、ドキドキの四時間。せっかくの懐石料理も、緊張して何を食べたのかもわかりませんでした。

でも、ああ、これがお茶なんだ。これをするために日ごろの稽古があるのだと、目からうろこでした。茶会で4は多くの方に一度に茶室の裏から点てたお茶が運ばれてきますが、茶事ではせいぜいお客様は5~6人で、すべてが茶室の中で行われます。

ちなみに大寄せのお茶はお客様の人数が多いので、茶事の中で対応できないところを略したもので、お茶の心は変わらない、変わってほしくないものですが、やはり茶道の素晴らしさは茶事をしてこそ、理解が深まると思います。

本当はお茶の稽古を始める前や、始めた直後の方にも、茶事を体験してほしいと願っています。茶道をする意味や意義や楽しさがわかり、日ごろの稽古にも意味が出てくることでしょう。

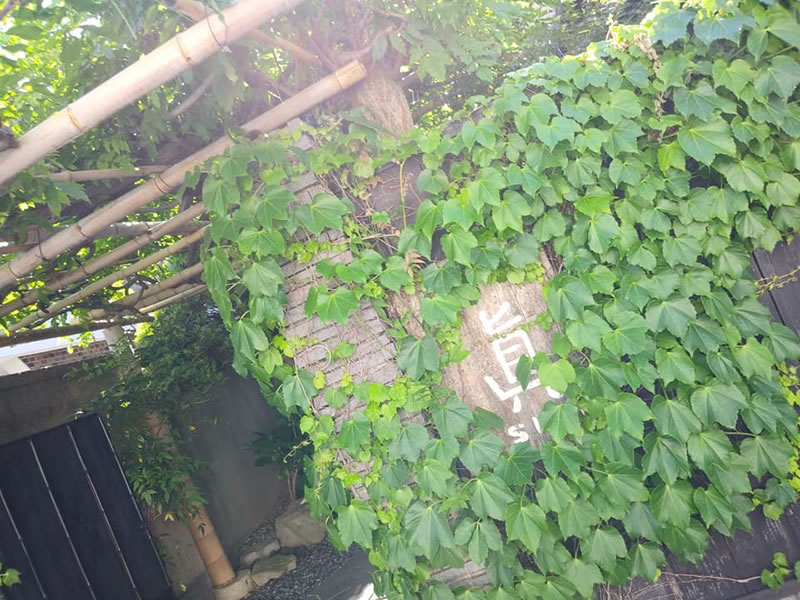

峯風庵には、高い敷居もありません。茶道の玄関を広く開けて、皆様をお待ちしています。