◇ご興味のある講座がありましたらお知らせくださいませ。

数名集まりましたら開催させていただきます。

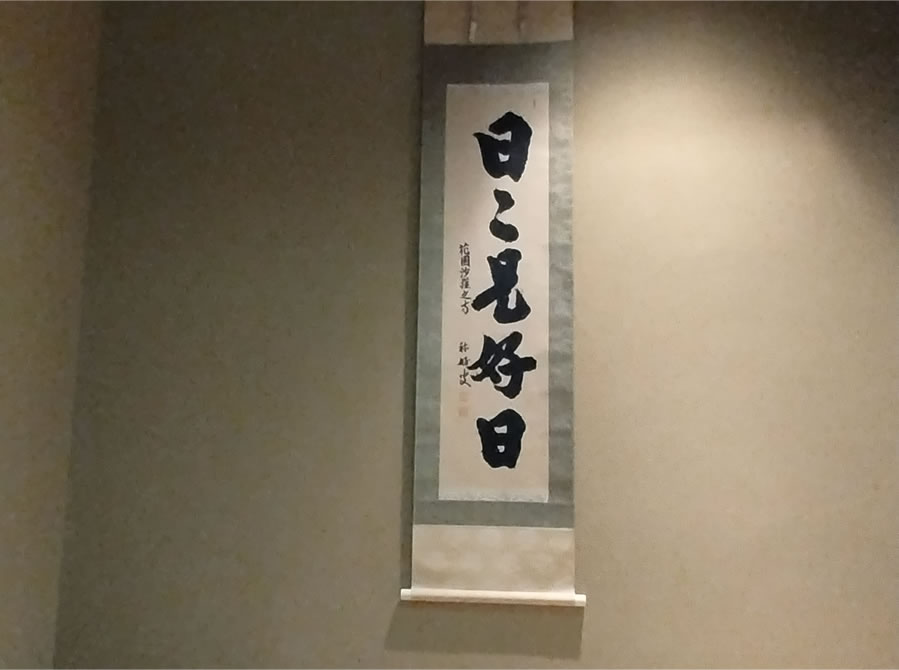

和文化講座(茶道以外)

茶道プログラム以外にも、和文化に触れる、楽しむ講座を随時開催します。日程はマンスリー・スケジュールでご案内します。

江戸、明治の町並み=じないまちの散策と合わせてお楽しみください。

また、和文化の集まりなどにも会場をお貸しすることができます。詳しくはお問合せください。

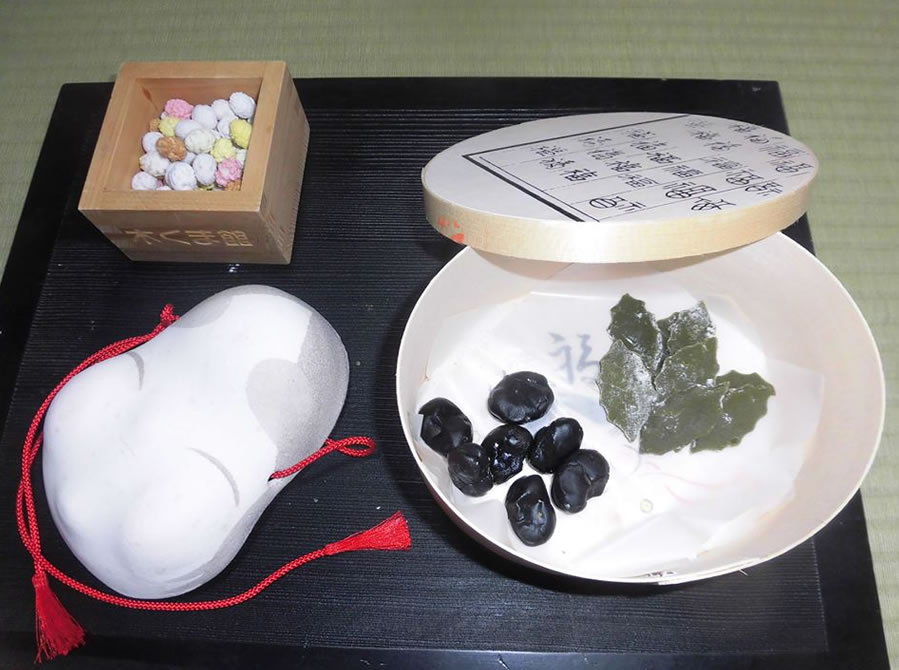

じないまち手作り昔ご飯の会

江戸・明治の時代から食されていた和食の数々を、骨董の器でお酒とともに召し上がっていただきます。

食事の前には、割烹着(当方でご用意)を着ての料理実習があります。和食は世界遺産です。古き良き和食をマスターしていただけます。(食事のみのご参加も可)

■参加費4000円(食事のみのご参加は3000円)

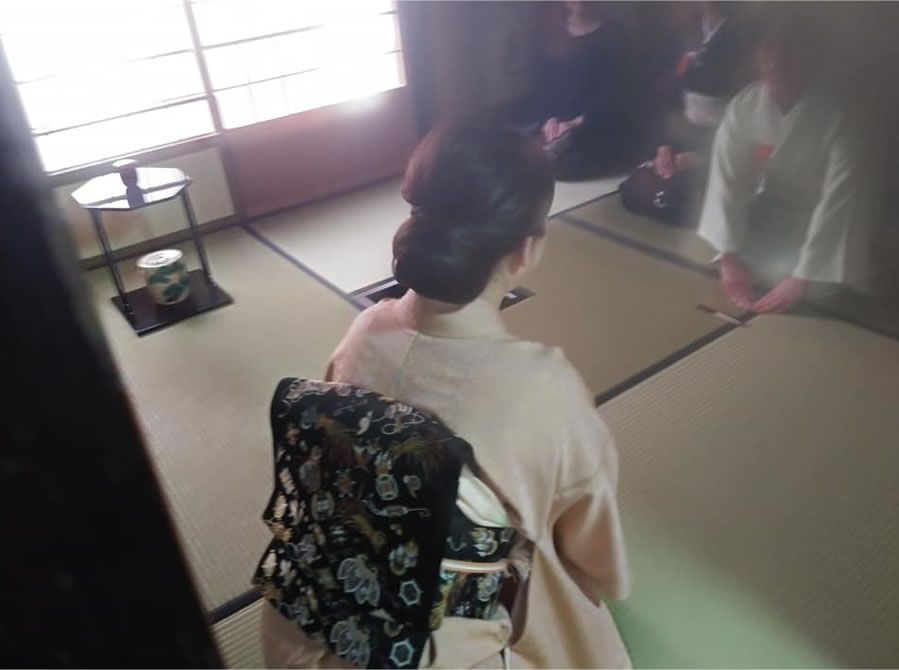

手打ち蕎麦と日本酒の会

手打ち蕎麦の実演もご覧いただき、打ち立て・ゆでたての蕎麦をご賞味いただきます。庵主の手料理3~4品と庵主が選んだ日本酒3種も併せてお楽しみください。

■参加費 4000円

茶入れの仕覆づくりの会

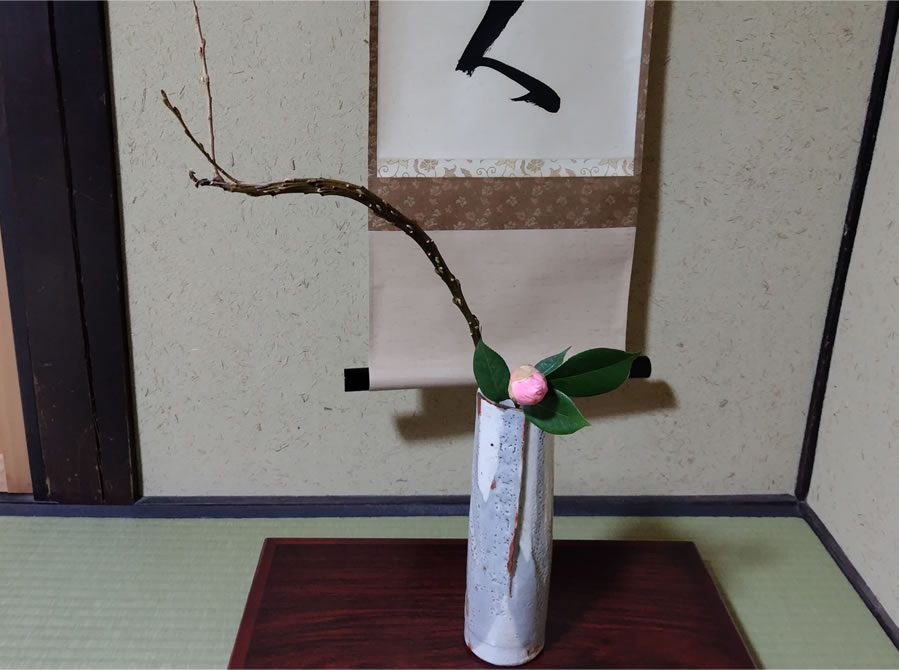

和風フラワーアレンジンメントの会

古布で作る小物づくりの会

二部式着物着用体験会とじないまちの小さな7つの祠めぐりで福集めの会

(じないまちグルメも食べ歩き)

◇ご興味のある講座がありましたらお知らせくださいませ。

数名集まりましたら開催させていただきます。

向付:貝3種と芹 黄味酢掛け

向付:貝3種と芹 黄味酢掛け 汁と一文字飯:汁は蓬白玉 辛子

汁と一文字飯:汁は蓬白玉 辛子 煮物椀:蛤薯蕷蒸し

煮物椀:蛤薯蕷蒸し 焼き物:生鮭白酒焼き

焼き物:生鮭白酒焼き 強肴:イサキ煮付け 独活 菜の花

強肴:イサキ煮付け 独活 菜の花 小吸物:アスパラ

小吸物:アスパラ 八寸:小鮎甘露煮 こごみの衣揚げ

八寸:小鮎甘露煮 こごみの衣揚げ 湯と香の物:沢庵 姫大根 キャベツ

湯と香の物:沢庵 姫大根 キャベツ 主菓子:求肥の蝶々

主菓子:求肥の蝶々 汁:千代結び干瓢

汁:千代結び干瓢 向付:鯛の昆布〆大徳寺納豆挟み

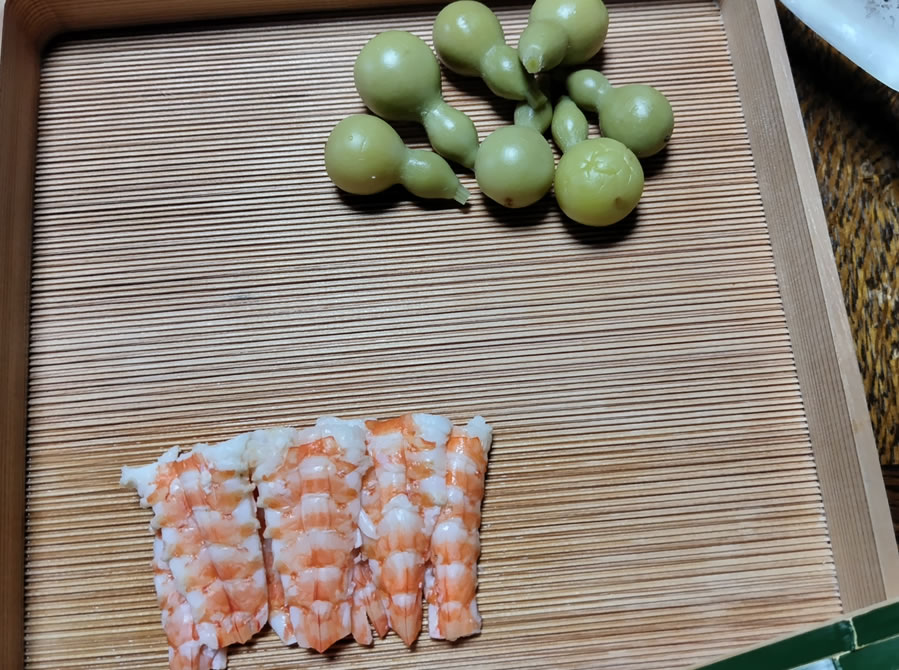

向付:鯛の昆布〆大徳寺納豆挟み 煮物椀:海老真蒸射込み

煮物椀:海老真蒸射込み 焼き物:鰆 酒塩焼き

焼き物:鰆 酒塩焼き 強肴:蟹とほうれん草の酢のもの

強肴:蟹とほうれん草の酢のもの 小吸物:松の実

小吸物:松の実 八寸:からすみ 焼き長芋

八寸:からすみ 焼き長芋 湯斗:香の物 沢庵、日の菜

湯斗:香の物 沢庵、日の菜 主菓子:亥の子持ち

主菓子:亥の子持ち